1905电影网专稿 寂静了几日的海南岛国际电影节终于热闹起来。9日开始,多位电影人的大师班活动进入日程。王小帅、万玛才旦、马基迪·马基德以及郝蕾将在线下,和天涯海角的影迷分享自己的创作心得。他们是当今中国电影艺术的重要创作者,也成为当下中国电影的代表之一。

12月9日王小帅大师班,一票难求,成为比观影还要热闹的活动。大师班开始后,场外仍有在等待机会进场的影迷。王小帅的这场大师班,主题为“电影是对时间的凝视”。他的电影,凝固住的是父辈的三线记忆,是中国家庭在漫长的几十年里巨大的变迁。

从1993年的处女作《冬春的日子》开始,王小帅导演就发现了电影和时间的秘密,无论是《十七岁的单车》还是《我11》,一直到最近的《地久天长》,他都在自己的作品中梳理着时间,凝视着时间。

在他的电影里,有着独特的个人生活印记,王小帅导演也通过对这些记忆的回顾,重新抒写了这段记忆所栖息的那段历史。在长达90分钟的大师班里,王小帅导演对创作的回忆,就如同他成长中所经历的流徙。

故事从去到福建开始,再到北京、贵州、包头、福建。我们特地整理了王小帅导演在大师班上的分享,看看一代电影人是如何记录变化中的家园。

以下就是他的讲述:

电影是证明我在北京待下去的身份证

我毕业之后被分配到了福建电影制片厂。我发现到了福建以后,情况不如我想象的那样,因为当时中国电影到了那个阶段的时候已经有第五代的横空出世了,他们成长的路径就是从小厂——广西厂、西影厂这样的厂突出重围,执导了他们那些到现在为止都非常经典的电影。

所以我到福建以后,我想有可能重新沿着他们曾经走过的路去走。当时福建厂一年只有一个拍电影的指标,因此我去了以后虽然是信心满满的,觉得自己年轻,刚从电影学院学习到了东西,还有对电影的热爱和热情,到福建厂就可以拍电影了。

但是现在想想还是年轻,想法太简单,因为电影厂虽然人不多,但它一年只有很珍稀的一个指标,它怎么能够放心给一个刚刚毕业的年轻人?

我呆了一段时间,也跟着实习,做过场记,但是后来还是不行,觉得这样下去青春有可能被耽误,然后就只身一人偷偷溜回了北京,溜回北京之后,其实现在想起来是第一代的北漂,在北京有十年的生活和学习的时间,一旦离开再回去就是一个外来者,那么庞大的北京已经没有你的立足之地了。

那个时候我回到了北京已经没有理由了,别人拿一个很奇怪的眼睛看你,你不去福建了,怎么又回来了?内心就觉得我要找到在北京让我待下去的借口,那我要做什么才能够证明我的价值,所以我就回过头思考电影。

我当时有两种选择,一种是重新画画。但是我想其实我最爱的还是电影,所以就想着还是回到电影,只有自己手里有一部电影,才能证明我在北京可以待下去,这就像我的一个身份证。

怎么开启这第一步?我什么都没有,所以找到的都是我们曾经是电影学院的同学或者一开始在北京玩的伙伴,还有就像刘小东、喻红在附中时持续的友谊。

我的目光最远就只能到这儿了,我已经没有能力去穿过这些朋友看到更远的方向,所以直接就拿刘小东、喻红这群最近的人去作为拍摄对象,恰好因为他们是画家,然后离我的生活又很近,美院附中的生活历历在目,就开启了第一部《冬春的日子》。

|

| 《冬春的日子》海报 |

三线是我特殊的情感密码

所有经历过三线(指1964年开始以备战备荒为目的开展的西北和西南地区建设及人口迁徙)的人,不管第一代第二代到第三代,大家都有一个共同的一种情感的凝聚,就觉得我们是三线人。

一说三线人,很多大的结构就出来了,比如三线人最大的困惑就是他们的家乡感流失,这个特殊的情感密码基本上就仅仅存在于三线人之内,甚至在贵州,你出了我们这个厂区到贵州市里面,他们都会觉得“他们是那些人”,时间长了甚至他们觉得也挺可怜的。

|

| 电影《青红》 |

我的成长过程同样经历了这种困惑,我不知道我是哪里人,我的归属地是哪里。所以我就把积攒了很多年的想法和剧本拿出来,那个时候《青红》最早还叫《美好的愿望》,我真的希望给他们一个祝福,给他们一个真正美好的愿望,在那个时候就拍了。

我几次去到贵阳,我看到周边都在变化,所有的楼盘都在起来,道路在建,所有的包围了这个厂都在变化,我心里非常的焦急。

那个时候中国电影还不像现在有很好的工业体系,有很好的技术支持,那个时候都没有,我想如果再不拍的话,我就完全拍不了它,完全就从我的生活、记忆还有地球上就抹平了,没有了,所以我就咬着牙,特别愣头青一样的要把这个事情做成。

|

| 电影《青红》 |

三线这个事情做完了以后,最大的问题又摆在我的面前,我继续往下是怎么创作,因为我可以保持一个最初心的时候,我从这个社会的任何一个层面去切入都可以。

但是慢慢地随着时间的推移,自己的岁数一点点长大,经历了所有的一切,我觉得我可能还是需要把眼睛放下来,把三线之外的历史以及我们现在中国人,普通的中国人所经历的所有这一切,我还是要有机会把它去说一说的。

我觉得自己的眼光是可以放得更远了,不像一开始我只能看到我的近亲的朋友,现在我可以看得更远,思考的更远,所以我就决定去做后面的三部曲。

《地久天长》回到了最原始做电影的方法

叫家园三部曲的话也是有关我们中国人,我们的家乡的概念,我们的土地概念,我们的身份的概念,这些都是我们中国人普通人所经历的。

我觉得个人组成家庭,家庭最后多了也就是国家了,这是最基本的细胞,最基本的元素,所以我聚焦于他们,虽然好像被人家说成一个大的史诗,其实还是不离开我最早的创作方向。

我盯住的是几个人,一组人这样去表达,而且这个表达确实要脱开了三线,虽然我还是弄工厂,但是我没有强调它是三线,因为我知道我看到了其实除了三线之外有很多很多类似的事情发生在中国,他们也是离开自己的家乡家园来到了一个新的地方生活,这样的环境就被我放大了,被我继续去关注。

这个野心就促成了《地久天长》,2015年的时候我听到一个新闻,我那天在房间里没事不知道哪儿传来一个新闻的声音说计划生育这个事情停止了,现在可以生二胎,一切结束,就这么一个简单的新闻,好像没有在社会里激起任何一个波澜,没有任何一个反响。

我当时在房间里傻了,这个事情还能改吗,还能变吗,我们已经习惯了几十年了,突然就变了,那个时候就提示我,这个事情要拿出来说一说。

《地久天长》的摄影师接了这个活提前2个月来这里,他要跟你去看景,他要跟你讨论。剪辑师也是,他把所有的工作抛开,全部弄这一个事,这是一个我们长久失去的体验,他们还完全回到电影最让我们值得纪念的创作方式里来。

还有阿美,她是我们的编剧,她不会有几个本子几个任务在那儿写,这是我们非常幸运的一点,说明我们只要这么做,其实会点燃这些人内心的火。

演员也是,咏梅来了以后主动要求去体验生活,主动要求到海边学织渔网,她说我一个戏都不赶,全部在这边,景春赶过来之后也是屏蔽掉所有的事情,也不会因为我要有个活动就从摄制组走,我们的摄制组都不走,有戏没戏都留在那里。

甚至其他的演员,明明有一星期是没有戏的,他们就不走,要在现场,舍不得走,这样的话实际上真的是非常难得的一个在当下这么一个比较浮躁的环境里,还有这么一群人能够呆在一块,回到最原始的做电影的方法,这就是很幸运的一点。

时间是最重要的·王小帅答青年导演问

问题一:如何战胜从个人经验到广阔世界的创作过程?

我觉得时间是最重要的,时间太厉害了,你在拍片子的时候如果二十几三十岁你要想跨越到一个五十岁的人去思考不太现实,所以我觉得把自己放在自己生命的每一个过程中去做,哪怕小,因为现在有很多的大型的片子获得很好的成绩,但是有很多琐碎的小片子也很厉害,它们也在很有冲击力,也在往前走。有很多东西是没有办法用语言沟通的,只有你也到四十岁的时候突然之间才会意那个东西。

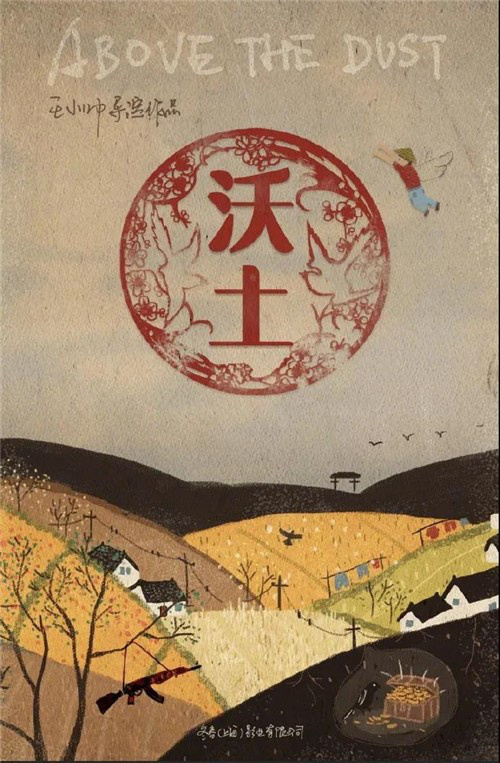

|

| 王小帅即将开拍新作《沃土》 |

所以说我们做这样的电影是很幸福的,我们会把我们的压力减到最小,当然我们有责任我们有担当,但是那方面的压力,你现在排片零点几,你也可以庆幸,你下一部片子没有压力,这样你才把自己放到真正纯粹的创作里面去,一点一点往上走,到五十岁,所以时间真的是非常非常好的东西。

问题二:电影里即兴的内容多还是提前设计的成分多?

做剧本我越来越觉得要做的扎实,年轻时我做《冬春的日子》的时候有一半的剧本,到后来觉得剧本不重要,因为那个时候确实是散的作坊式的,你可以即兴一点,大家时间短,片子也短,但是我越来越发现,这个时候在戛纳也好,威尼斯大银幕一出来的时候,不是你即兴能玩得了,世界上没有几个王家卫,我说我就不行,我要好好把剧本做实,这是我的经验。

|

| 电影《冬春的日子》 |

另外我觉得判断非常重要,再往后就是要有一种味道,你拍电影如果最高级的就是你能把空气拍出来,把味道拍出来,印度的片子咖喱味能拍出来,或者日本海边海风吹到面上那样的味道拍出来就了不起了,像侯孝贤早期的味道。

再往下到顶级了就是态度,就是我刚才说的不是主题,是你的态度,你用什么态度来面对你的电影,你的人物,你的这些人的命运,你的国家、你的社会、你的民族、你的价值观,态度是最后的,如果一切都有了你态度垮了就什么都不是了。

评论已关闭!